Jenazah Suwiro sudah dikremasi, hari Minggu pekan lalu. Keluarga ini juga masih punya duka tambahan: kakak sulung Suwiro juga menderita Covid-19. Pun istri kakak sulung itu. Bahkan istri Suwiro juga tertular. Tiga orang itu masih dirawat intensif di rumah sakit. Tanpa tahu kalau adik nomor 3 sudah meninggal dunia.

“Akhirnya saya usulkan acara melayat dengan cara drive-through ini. Selama dua hari,” ujar Helen Widjaja, adik almarhum.

Saya melayat drive-through di hari kedua. Di jam terakhir. Sekalian agar mobil saya tidak perlu mengganggu mobil yang datang berikutnya. Saya ingin memberikan penghormatan tidak dari dalam mobil.

Saya tahu acara meisong itu akan ditutup kemarin dulu pukul 17.00. Maka saya berangkat dari kantor Harian DI’s Way pukul 17.00. Tentu saya menghubungi Helen dulu. Agar acara meisong jangan ditutup dulu. Toh, tidak ada jenazah di situ yang harus segera diberangkatkan ke pemakaman.

Sudah sepi. Tinggal tiga adik dan anak-anak almarhum yang masih di tempat acara. Disertai beberapa manajer inti di perusahaan sepatu itu.

Tanpa petunjuk Google Map saya tahu di mana mobil harus belok –ikut karangan bunga. Sejak di jalan raya, karangan bunga berjajar tidak terhitung lagi. Pun di jalan masuk ke tempat acara: penuh dengan karangan bunga.

Tempat meisong itu di pabrik sepatunya yang no 3. Seluas 2,5 hektare. Di sebelah pabrik sepatu no 4 yang lebih luas. Masuk kompleks pabrik ini, mobil saya diberhentikan. Seorang petugas ‘menembak’ kening saya: 36 derajat Celsius. Juga kening Kang Sahidin yang mengemudikan mobil: 36 derajat.

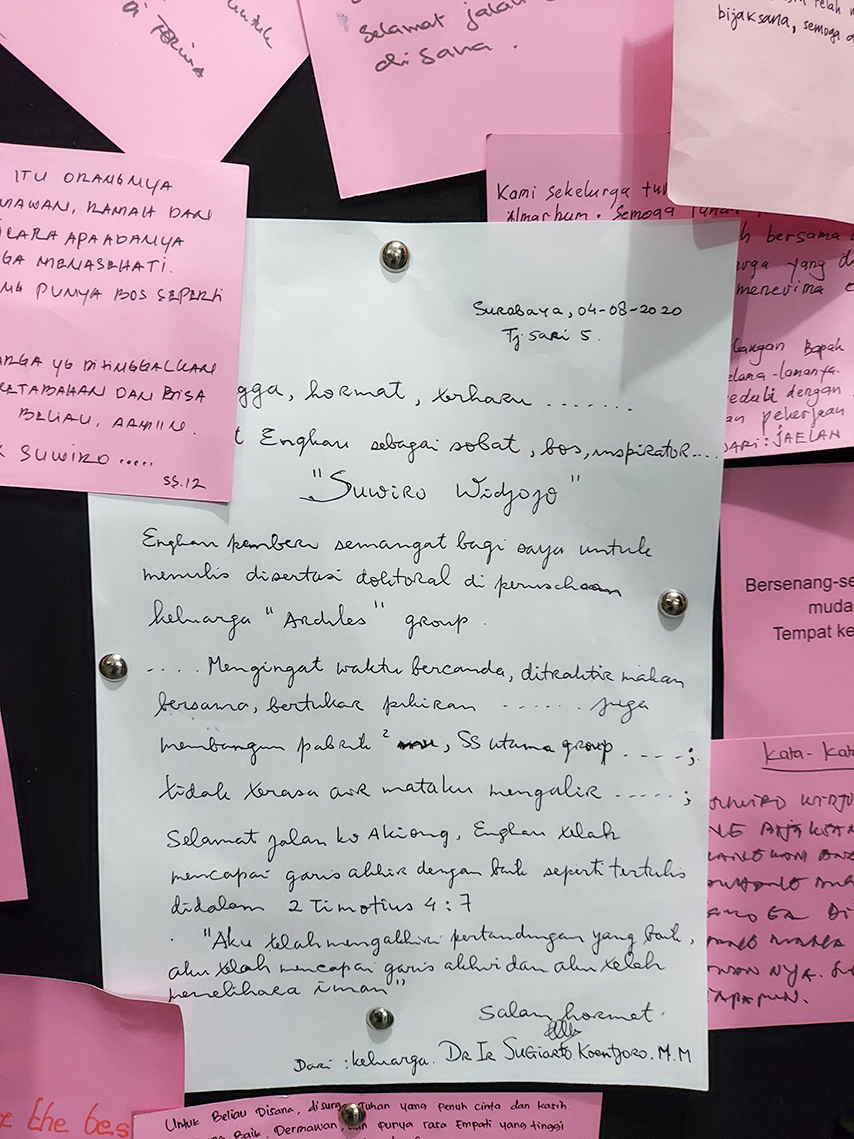

Di tahap berikutnya ada petugas yang membagikan penutup wajah yang bening itu. Yang diproduksi di pabrik itu juga. Di situ orang yang meisong juga diberi spidol dan dua lembar kertas merah.

Lembar pertama untuk diisi nama dan nomor telepon. Ini penting untuk pelacakan Covid-19–bila diperlukan kelak. Lembar keduanya, kertas kosong: boleh menulis kenangan apa saja untuk almarhum. Bagi yang mau, tulisan itu akan ditempel di papan yang dipajang di tempat meisong.

Dari tempat pembagian spidol+kertas itu cukup jauh ke lokasi penghormatan. Cukup waktu untuk menulis. Apalagi kalau masih harus lama berhenti. Untuk antre drive-through.

Sebenarnya petugas meisong minta saya tetap di mobil. Tapi saya memutuskan turun. Saya akan memberi penghormatan secara khusus.

Keluarga ini adalah contoh kegigihan, kerja keras, dan hidup sederhana. Pun di kala sudah kaya raya. Almarhum juga contoh bagaimana hidup sehat dengan berolahraga. Almarhum sangat rajin berenang dan jalan sehat. Ia tahu saya disiplin senam dansa setiap hari. Maka ia minta agar seminggu sekali saya senam di lokasi ia jalan sehat: di lapangan KONI Jatim.

Permintaan itu saya penuhi. Seminggu sekali kami senam ramai-ramai di lapangan itu. Ratusan orang jalan sehat mengelilingi lapangan. Sebagian ikut senam gaya DI’s Way. Itu berlangsung beberapa bulan. Sampai musim hujan tiba: tidak bisa untuk senam di tengah lapangan.

Almarhum juga contoh kerukunan. Terutama di dalam keluarga besar mereka sendiri. Waktu adik nomor 2 sakit, almarhumlah yang merawat. Sang adik sakit parkinson. Almarhum sampai menuntun sang adik ke kolam renang di sebuah hotel. Tiap hari. Sampai manajer hotel keberatan kok ada orang sakit renang di situ. Secara bisnis itu dianggap merugikan hotel. Tapi yang sakit itu manusia. Adalah hak setiap manusia untuk berolahraga.

Sang adik sangat berjasa di perusahaan keluarga ini. Ialah yang berhasil mengajak investor Taiwan masuk ke pabrik sepatu mereka. Almarhum juga punya kiat baru untuk menjaga kerukunan keluarga itu. Semua keluarga dibiayai untuk tur ke luar negeri. Harus bersama-sama. Tapi hanya keluarga yang wanita. Kakak-adik-ipar-sepupu harus ikut. Tidak boleh diikuti yang laki-laki.

“Pertengkaran keluarga biasanya dimulai dari perempuan-perempuan ini,” ujar Helen menirukan ucapan almarhum.

Selama tur itu mereka bisa berkumpul lama. Dua minggu. Dalam suka dan duka. Juga harus kompak. Ada aturan dalam rombongan itu. “Yang muda harus menghormati yang lebih tua,” ujar Helen. “Maka kakak kami tidak boleh angkat kopor. Kami yang angkat kopornyi,” ujar Helen.

Helen bangga pada kiat kakaknyi itu. Sampai sekarang keluarga ini rukun. Bersatu dalam membesarkan pabrik. Helen punya usul ke sang kakak. Naik kelas ekonomi saja. Kan orangnya banyak. Sang kakak menolak: harus naik kelas bisnis. Nilai kerukunan itu, katanya, lebih mahal daripada kalau bertengkar.

Tapi almarhum sendiri tampil sangat sederhana. Ia adalah direktur utama di perusahaan itu tapi penampilannya seperti orang miskin. Ia lebih sering pakai sandal jepit. Bajunya tidak ada yang bermerek.

Suatu saat almarhum ke Singapura. Rapat. Malamnya ia ingin makan enak: minta steak daging Kobe. Mereka pun ke Marina Bay Sand. Gedung megah yang baru di pinggir laut itu. Pusat perjudian Singapura itu.

Sampai di restoran fine dinning itu alharhum ditolak masuk: pakaiannya lusuh, dan sandalnya jepit. Helen sudah berdebat dengan petugas restoran. Gagal. Lalu Helen melihat-lihat apakah ada pengunjung restoran itu yang pakai sandal jepit: ada!

“Lho itu pakai sandal jepit kok boleh?“ kata Helen.

“Kalau wanita boleh,” jawab petugas.

Sang kakak tidak mau ribut-ribut seperti itu. Mau makan itu hati harus senang. “Untuk apa makan sambil marah?” ujar almarhum. Toh, mereka bisa mencari tempat makan yang lebih mahal. Pun bisa membeli restoran itu, kalau mau.

Suatu saat Helen memberikan hadiah sang kakak kaus Hugo Boss. “Eh… Dipakai tidur!” ujar Helen.

Banyak orang kaya seperti itu. Yakni orang kaya yang dulunya sangat miskin. Maka tidak enak menjadi orang kaya seperti itu. Anak mereka pun belum bisa enak. Pasti sering dimarahi. Agar jangan boros.

Yang enak itu adalah cucu-cucu mereka: tidak ada ceritanya kakek memarahi cucu. Mereka memang berangkat dari miskin. Pabrik sepatu –salah satu terbesar di Indonesia– itu dimulai dengan susah payah.

Awalnya hanya bikin sandal. Di atas kompor dapur. Dengan bahan baku hanya satu lembar karet. Karet itu dipotong-potong. Dibakar di kompor. Di dalam rumahnya di Jalan Jagalan No 27 Surabaya.

Sang ibu yang mengerjakan pembuatan sandal dengan cara sangat tradisional itu. Bukan ayah. “Ayah itu hobinya main musik,” ujar Suhadi, adik Suwiro yang lain. “Beliau pandai memainkan alat-alat musik tradisional Tiongkok,” tambahnya.

Sandal sederhana ‘made in’ Mama itu dijual di toko Palen di rumah itu juga. Laku. Dan kian laku. Hasil jualan sandal itu dibelikan karet lagi. Kali ini dua lembar. Sang Mama yang menjadikannya sandal. Laku terus. Bisa untuk membeli empat lembar bahan baku.

“Sampai akhirnya kami bisa membeli bahan baku satu gulungan karet. Kami bahagia sekali,” ujar Suhadi.

Lama-lama rumah Jalan Jagalan itu khusus untuk pabrik. Untuk tempat tinggal pindah ke Jalan Arjuno. Sampai meninggalnya almarhum tinggal di Jalan Arjuno ini.

Rumah Jagalan pun tidak cukup lagi untuk pabrik. Mereka membeli lokasi agak di pinggir kota (waktu itu). Lalu membeli lahan baru. Dan lahan baru lagi. Hingga akhirnya menjadi delapan lokasi.

Itulah perusahaan besar warisan Mama yang menguasai teknik. Tapi dikembangkan ikut jiwa Papa yang menguasai seni.(Dahlan Iskan)